2023/06/16蛍の光とせせらぎ

天明寺に流れる清流「八幡川」にて蛍(ほたる)の撮影に成功しました。

蛍の光のダンスがせせらぎと相まってなんとも心地よい動画になりました。

天明寺オリジナル楽曲『般若心経』と共に、ご視聴下さい。

天明寺に流れる清流「八幡川」にて蛍(ほたる)の撮影に成功しました。

蛍の光のダンスがせせらぎと相まってなんとも心地よい動画になりました。

天明寺オリジナル楽曲『般若心経』と共に、ご視聴下さい。

天明寺御祈願の中心である護摩堂境内脇を流れる八幡川でホタルをみつけました。

ホタルを撮影するのは難しいため、 身支度を整え、機材を設置し充分に準備をした後、 じっくりとホタルが現れるのを待っておりました。

八幡川の様子と撮影時の様子を配信いたします。

はじめて見るホタルの光に感動するベンモウ家族の声もお聞きください。

ナイショの話と聞くと、少しわくわくするものです。

人に言えない話題には、不思議な魅力がありますよね。

実はこの内緒と言う言葉は、仏教から生まれた言葉です。

お釈迦様には、人類史上最大最高のナイショ話がありました。

ぜひご視聴下さい。

視聴者から寄せられたご相談です。

おばあさんが突然の事故でもうすぐ亡くなるかもしれない!

慌てた様子でお電話をくださいました。

この方にとってのおばあさんはとにかく優しい!

予期せぬおばあさんの危篤の知らせそんな時、どうすればよいのか!

ベンモウがお話しいたします。

佐賀県浄土宗教区教化団様においてお話しさせていただきました。

演題『お寺の必要性とこれからの可能性』

(期日 令和5年3月10日 会場 佐賀県教育会館)

本動画は、同会のご厚意により録画・公開許可されたものです。

その様子を編集し、特別に公開いたします。

関係者の皆様にはこの場をお借りし厚く御礼申し上げます。

YouTubeなどの映像制作を手掛ける慈優株式会社さまより、ご提供いただきました。

少しカッコよく映っているのは気のせいです。

【天明寺住職の考え方】

今回は車の中で辨望住職にいろいろな質問をしてみました。

すると、普段youtubeでは見られない素顔が垣間見えました。

・なぜお坊さんになったのか

・お坊さとしての使命はなにか

・人生において大事にしていることは何か

どのようなことを大切にしてお寺を運営しているのか

今回は辨望住職の考えをドキュメンタリーでお届けします!

私たちは生きていく上で、大小の罪を積み重ねていくものです。

知らないうちに、自覚のない罪を犯すこともあります。

仏教では、そのような観点から、「滅罪」をすることが重要である、と説かれるのです。

今回皆様に公開させていただくのは、「滅罪消災陀羅尼」です。

この陀羅尼を唱えれば、犯してきた罪を消し去ることができます。

現世は安穏にして、後生は善い処に生まれ変わります。

天明寺では毎月1日と16日に「聖天浴油供(しょうでんよくゆく)」という修行を勤めています。

住職が早朝4時50分に起床して、特別なお供え物を準備してから、ご供養いたします。

今回はその準備の様子を、前日の夜からYou Tubeさせていただきます!

本邦初公開?

是非ご覧下さい。

皆様の中には、水子の存在に、お心を痛めている方が、少なからずいらっしゃると思います。

または、何か不安を感じている方も、いらっしゃるかもしれません。

様々な事情で水子の存在を生み出してしまったとき、不安な時、どうすればいいでしょうか。

住職が説明致します。ご視聴ください。

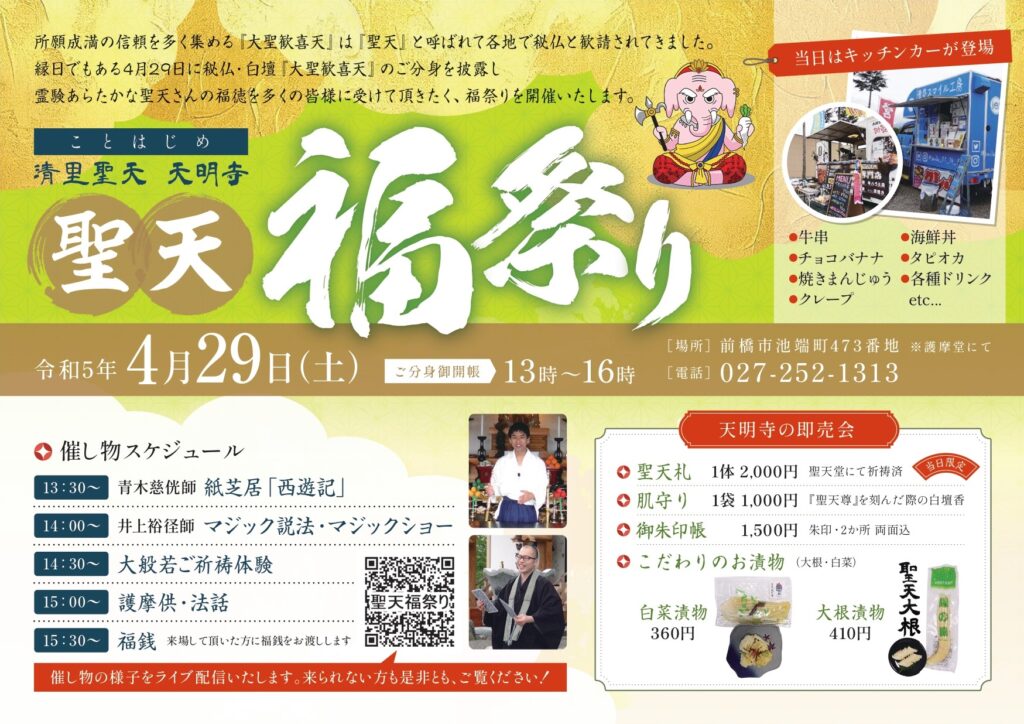

古来より「大聖歓喜天(だいしょうかんぎてん)」は所願成満の信頼を多く集め、「聖天(しょうでん)」と呼ばれ、各地で秘仏として勧請されてきました。

縁日である4月29日に秘仏・白檀『大聖歓喜天』のご分身を披露し、霊験あらたかな聖天さんの福徳を多くの皆様に受けていただきたく、下記の通り福祭りを開催いたします。

お参りくださった方には、福銭をお渡しいたします。(おひとり様1袋限り)

福銭は、1円から1万円まで!

また当日は、キッチンカーも来場いたします。

にぎやかなお祭りにどうぞお誘いあわせの上、ご参拝ください。

日時 令和5年4月29日(土)祝日 13時~16時

場所 天明寺 聖天堂・護摩堂(前橋市池端町473)

〇13時~ 聖天堂本尊 秘仏・白檀『大聖歓喜天』ご分身の披露

〇13時半~ 青木 慈侊(じこう)師 ~紙芝居『西遊記』~

〇14時~ 井上裕径師 ~マジック説法 お坊さんのマジックショー~

〇14時半~ 大般若ご祈祷体験

〇15時~ 護摩供・法話

〇15時半~ 福銭

※当日は天明寺の即売会も同時開催いたします。

お守り・お漬物・御朱印・御朱印帳

当日の様子はyoutubeにてライブ配信もいたします。

宜しければぜひご覧ください!

般若心経は、偉大なお経です。

写経の題材としても日本人に長く親しまれてきました。

空(くう)の思想が説かれているお経としても有名ですね。

このお釈迦様が説かれた教えは、ひとえに私達が人生をうまく生きる為のものです。

般若心経の世界観について、住職が語ります。

ご視聴ください。

令和5年3月28日、桜舞う春うららかな良き日に、天明寺にて、住職二男、智也さん(8才)の得度式が行われました。

得度(とくど)とは、僧侶になるための、最初の出家の儀式です。

「度」は「渡る」という意味があります。

仏さまの悟りの智慧によって、欲望渦巻く苦しみの世界(此岸)から、安らかな安穏な世界(彼岸)に渡ることを言います。

僧侶となって仏道を歩み、いずれ彼岸に渡る機会を得る、ということから、得度と言います。

得度式では、師僧から仏道修行に入る決意を問われ、出家すること、僧侶になることはどういうことか、教わります。

そして、親に別れの挨拶をした後、剃髪をして、袈裟を授与されます。

感動的な得度式の様子を、是非ご視聴ください。

曹洞宗栃木県宗務宗侶研修会にて講演を行いました。

(期日 令和5年1月23日 会場 宇都宮市 林松寺)

本動画は、同会のご厚意により録画・公開許可されたものです。

その様子を編集し、特別に公開いたします。

関係者の皆様にはこの場をお借りし厚く御礼申し上げます。

両界曼荼羅に描かれるのは真言密教で説くふたつの世界

曼荼羅は、密教の悟りの境地である宇宙の真理を、仏や菩薩を配列した絵などで視覚化したもの。中でも両界曼荼羅は、密教の二大経典(両部の大経)である『大日経』と『金剛頂経』の教えを表したものである。

両界とは、真言密教で説く、胎蔵界と金剛界というふたつの世界。胎蔵界を代表する経典が大日経で、金剛界を代表する経典が金剛頂経である。大日経は大日如来の説法についてまとめたもので、その真理、つまり悟りの世界について説く。金剛頂経は大日如来の真理を体得して、悟りを開くための方法について説いている。両界はふたつでひとつ。そのため両界曼荼羅も必ず対で掲げられる。

大日如来の悟りの世界を表す胎蔵界曼荼羅は、四大護院と呼ばれる12の区画からなり、曼荼羅には描かれないを合わせた13の院に414尊が描かれる。大日如来を中央に描く蓮の花を中心に、同心円状に院を配した胎蔵界曼荼羅は、大日如来の慈悲が放射状に伝わり、教えが実践されていくさまを表している。大きな慈悲で子どもを育てる母胎のようなイメージから、「胎蔵曼荼羅」とも呼ばれる。

Discover Japan サイトより抜粋

天明寺住職二男の得度式を執り行いました。

それに先立って、式前に本人と住職で撮影をしました。

ぜひご覧ください。

昔、中国に超すごいお坊さんがいました。

現在では、とても真似できない大事を成し遂げた有名な方です。

きっと皆さんも話を聞いたことがあると思います。

人々の幸せのために、3千㎞の果てしない道のりを、歩いて行くのです。

どうぞご視聴ください。

地球上の数ある生命体の中で、人類の特徴と言えば、経済活動をするところでしょう。

人がお店や会社を経営するように、お寺も経営するんです。

なぜならば、「経営」という言葉は仏教用語だからです。

住職が説明いたします。是非ご視聴いただき、皆さんもどんどん経営しましょう!

皆様には、大切な方を亡くされた経験があるでしょうか。

人として生まれたからには、必ず別れを迎える時がきます。

いざ故人を送る立場になったら、私達は亡き人に対して、どんなことが出来るでのしょうか。

住職が葬儀開式前に、控え室にて撮影しました。

ご視聴ください。

塗香作法に用いるお香は様々です。

高価なものや希少価値の高いものを用いる必要はなく、ご自身の好みで選びます。

沈香や白檀などの一般的なものから、

香辛料として使用する丁字やターメリックなどを混ぜることもあります。

細かく粉末状にして手や体に塗り込みます。

宗派によって作法に違いもあるようですが、

自らの身心を調えるために大切な役割を果たすのが塗香の作法です。

ご本尊さまに向き合う住職の塗香作法を参考になさって下さい。

お経の中ではあまりにも有名ですね。

昔から多くの人によって、写経もされてきました。

改めて般若心経とは何か、住職が説明いたします。

超すげぇお経です。

ご視聴ください。

現代、お坊さんに金品を包む行為を「布施」と言いますが、その昔、お釈迦様の時代は、その字の如く、修行僧に布を施していました。

人々は貴重であった布を差し出すことによって、功徳を積んでいたのです。

今回の住職が話す「お布施」は、少し違います。

誰でも、お金がなくても、お布施が出来るのです。

是非ご視聴ください!

曹洞宗栃木県宗務宗侶研修会にて講演を行いました。

(期日 令和5年1月23日 会場 宇都宮市 林松寺)

本動画は、同会のご厚意により録画・公開許可されたものです。

その様子を編集し、特別に公開いたします。

関係者の皆様にはこの場をお借りし厚く御礼申し上げます。

◆宗派を問わず講演会のご依頼を承っております

お問い合わせへ

◆今後の講演会の予定

▶2023年3月10日 於 佐賀県教育会館

浄土宗佐賀教区教化団主催

テーマ「お寺の必要性とこれからの可能性」

洒水加持とは、法要や法事の最初に行う大切な作法であり、修行者自身とその周りにあるすべてに対して智慧のお水が注がれることで、清らかな曼荼羅世界に入るが如く、身と口と意の三密の行いが安穏に保たてるのです。

ぜひご覧ください。

Youtube天明寺チャンネルをご覧の皆様が、大般若経の御利益を受けられますように、特別な動画を作成いたしました。

ニコニコ動画風です!!

本動画をご視聴いただくだけで、多くの御利益が授けられます。

必見です!

真言宗は言葉を大切にします。真言とは、真実の音、宇宙の言葉と言えます。

古代文明の言語から、現在では世界中に、様々な言語が存在します。

その全ての大元になる言葉というものが、存在します。

今回はそれをご説明いたします。

皆さんも年末年始にお墓参りをされたことでしょう。

小さなお子様は、おじいさんおばあさんに習って、ナムナムしましたね。

これは、とても大切なことなのです。

住職が解説します。

ご視聴下さい。

真言宗で最も大切にされている真言が、光明真言と言われるものです。

「オンアボキャベイロシャノウマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウン」

お唱えするとどのような効力があるのか、住職が説明致します。 ご視聴下さい。

皆さん、今回特別に、内密に、最強の「印」を教えます!

誰にも言わないで下さい。

この「天明寺チャンネル」をご覧の皆さんだけに、特別に教えます。

ぜひご視聴下さい。

世の中に、絶対に見てはいけない神様がいることをご存じでしょうか。

見るとどうなってしまうのか。その神さま仏さまはいったいどんなものなのか、住職が紹介いたします。

ご視聴ください。